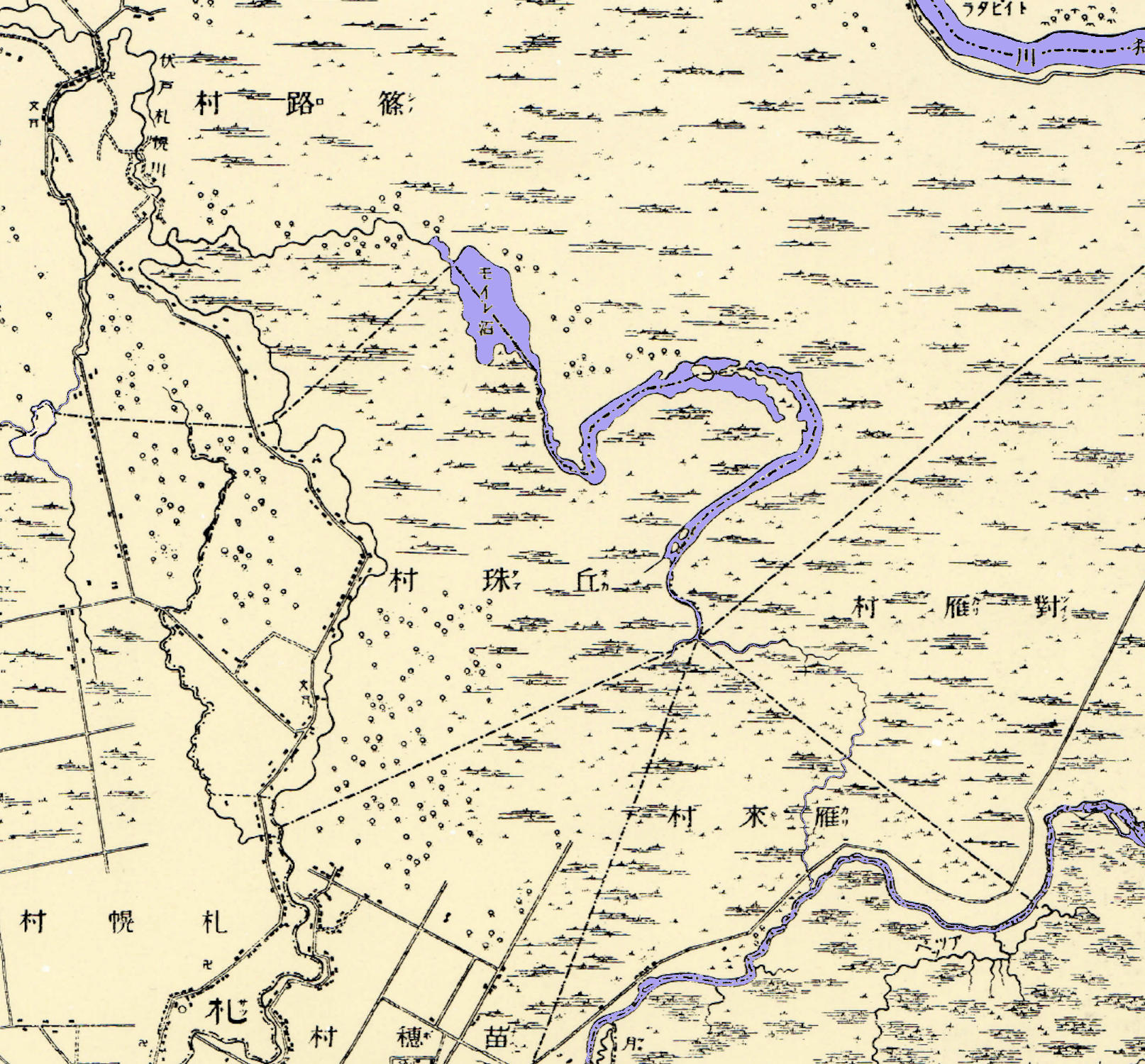

札幌市東区の明治29年頃の地図では、現在のモエレ沼の西側にモイレ沼と記された沼があります。 現在の札幌保健医療大学付近でしょうか。 現在の豊畑付近に三角点がありました。 篠路村 丘珠村 苗穂村 雁来村 対雁村 を分ける境界線が示されています。 現在の「三角点通り」はこの三角点が由来なのでしょう。

Google Map では、「三角点通」と表記されていますが、札幌教育委員会編 さっぽろ文庫1 『札幌地名考』では、「三角街道」と書かれています。

モエレは、アイヌ語です。知里真志保の『地名アイヌ語小辞典』では、 "moyre モィレ ①静かである、②流れの遅い [<moy-ne(浦・のようである)]"とあります。

永田方正の『北海道蝦夷語地名解』では、"Moere-pet-to モエレ ペッ トー 遅流ノ川沼 「モイレベツ」ト云フハ非ナリ" とあります。 山田秀三の『北海道の地名』では、「永田地名解」には懐疑的なようです。

さっぽろ文庫7 『札幌事始』の石狩場所の説明の項および、

札幌の歴史 第21号 『「ちよまかうた」論(上)』(君 尹彦 1991)に、

『津軽一統志』巻第十之下の「石狩地形の事」についての記載があります。

これは、寛文年間のアイヌ蜂起を調査した、津軽藩隠密 牧只右衛門による記録にもとづいたもので、

寛文九年(1669年)十月朔日付

聞き取り報告とされています。

一 石狩浜口より一里程登り候て、はっしゃぶ(発寒)より二里程登り候て、 さつほろ(札幌)と申所に狄有。 さつほろの枝川に竪横半里計の沼御座候由。 川添より順風二日登り候て、 ちよまかうたと申所に狄多御座候。松前よりの船ちよかまうた迄参候。 方々の狄共ちよまかうたへ集まりあきない仕候由に御座候。 ちよまかうたより津石狩と申所迄川路二日に登申候由。 是迄大船通に能候得共、水はやく候て、中々難儀仕候由、 ちよまかうたよる上へは船登不申事。

一 石狩川口よりいへちまたと申所迄三日路余御座候。 此いへちまたよりしこつ・ゆうはり・ぬまたへ小舟にて往来仕候由。

一 ちよまかうたよりハウカセ在所迄、五日路程御座候由申候。 又成程急ぎ候て小舟にて二日に参候由申者御座候由。

とあり、この時のさつほろは、フシコサッポロ(伏古川)の 落合(篠路)付近で、枝川の先の半里四方の沼は現在のモエレ沼を中心とした 大きな湿地帯を抱えた沼であったと想像されます。

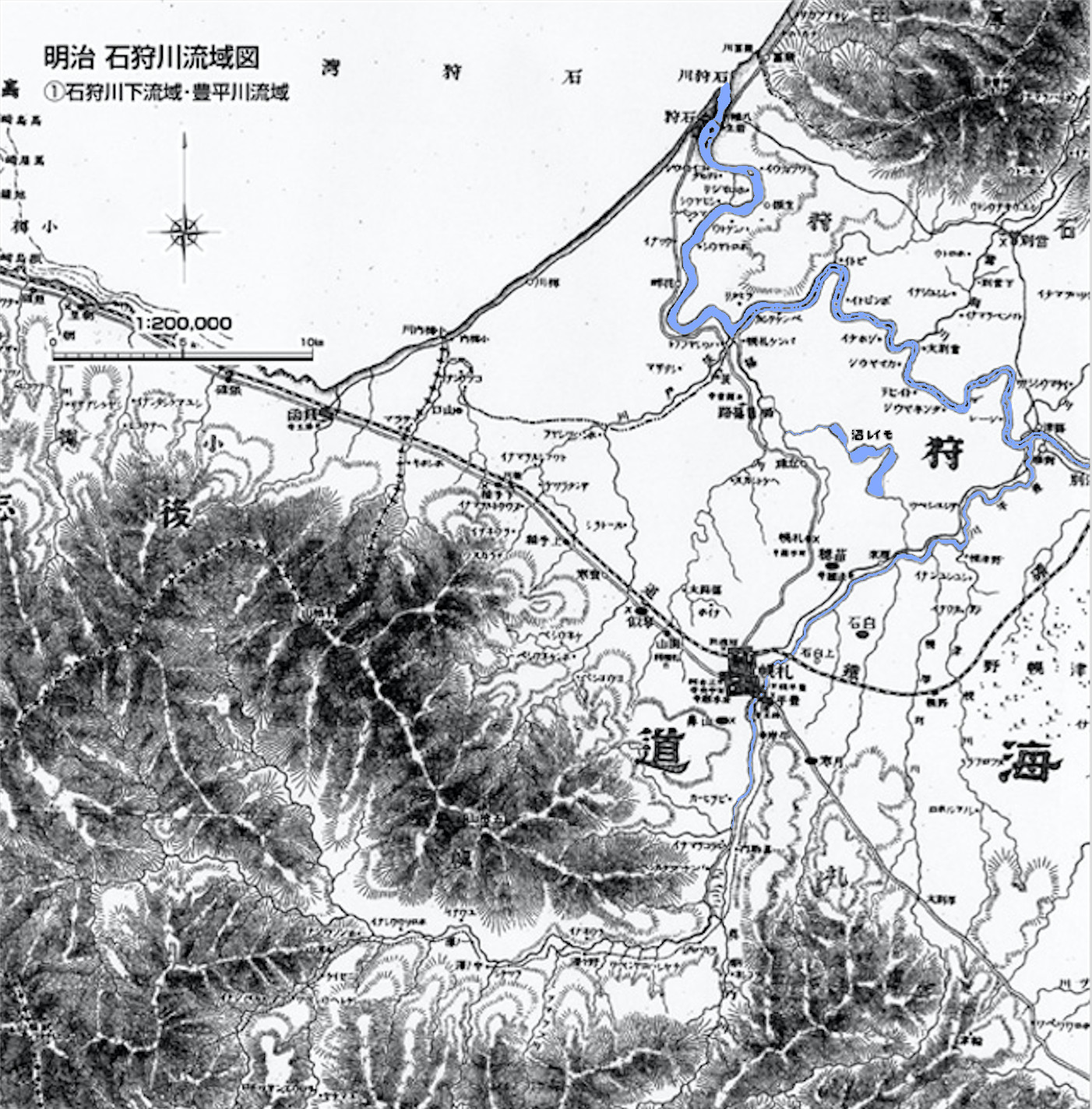

石狩場所のちよまかうたは、現在の当別太トエピタラ付近と思われます。 1670年頃、ちよまかうたには、蝦夷地最大規模の交易場所があったのでしょう。

この地図には、鉄道は通っていますが、新川がまだありません。 小樽手宮と札幌間の鉄道は、明治13年に、札幌と幌内炭鉱の鉄道は、明治15年に開通しました。 新川は、明治19年から明治20年にかけて工事が行われたようです。 これより、明治15年から明治20年までの期間の地図と推定されます。

モエレ沼辺りに、今の10倍近くの大きな沼が表記されていた古地図をどこかで見た気がしますが、 思い出しません。昔は、この辺りにもイトウがたくさん生息していたのだろうと思うと、 複雑な気持ちになります。

札幌市教育委員会編(1978)さっぽろ文庫別冊 札幌歴史地図<明治編>

札幌市教育委員会編(1977)さっぽろ文庫1 札幌地名考

札幌市教育委員会編(1979)さっぽろ文庫7 札幌事始

札幌市教育委員会文化資料室編(1992)札幌の歴史 第21・23号

知里真志保(1956)地名アイヌ語小辞典北海道企画センター(復刻)

札幌開発建設部 治水100年Web Site