自分が確認した範囲の古地図では、地名のサツホロに”ペツ”は付いていません。 アイヌ語の地名は、日本語の地名の概念と異なり、川の名前とその周辺を示す地名との間に境が無いようです。 例えば、ホロベツはその地域で最も大きな川の名であり、かつ、その地域を示す地名となっています。

地名「札幌」の由来は、豊平川の旧名からであると多くの書物に書かれています。 そして、豊平川の旧名は”サッポロ・ベツ”であると書かれています。

しかし、明治以前の蝦夷地図では、地名「サツホロ」や川名「サツホロ」に”ペツ”は付いていないのです。

札幌市史 政治行政篇の「札幌の地名」に、[原文は縦書き]

札幌の地名

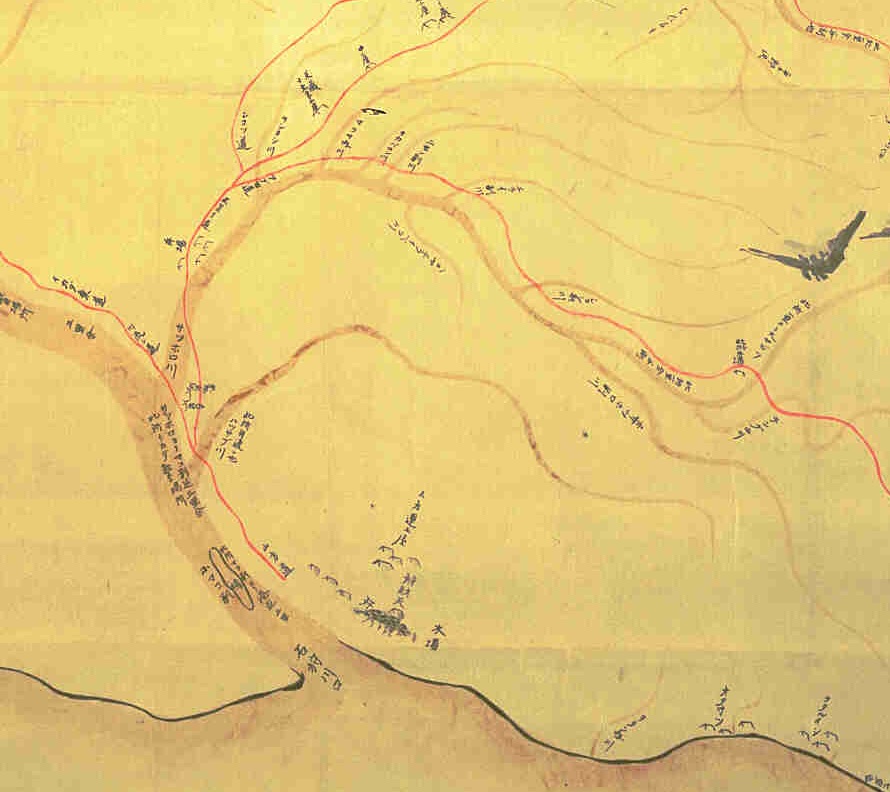

札幌の地名が記録に現れたのは、寛文十年(1670)津軽藩の命で隠密牧只右衛門がひそかに蝦夷地の状況を探った時の聞取書に、

石狩口より一里登り候てハツシャフ、それより二里登り候てサツホ路と申所に蝦夷あり、 サツホロの枝川に縦横半里の沼御座候(原文にやや加筆)

とあるのが最初で、その後出た地図や紀行文などには、ほとんど漏れなく札幌の地名は出ているが、 その場所は必ずしも現在の札幌市街地の辺りに限定したものではなく、ぼんやりと札幌地方を指したり、 新旧豊平川口地帯を示したりしているようである。

もともとサツポロも、シャツポロもアイヌ語にちがいないが、その語源については、 およそ三通りの説がある。

第一 乾いた山から出たという説

サツポロヌプリ(札幌岳)から流れる川がサツポロベツ(札幌川)と名付けられ、 その沿岸地方がサツポロという土地の名前となつたという説。

第二 乾いた川から出たという説

サツホロベツという川の名がもとで、その沿岸地方がサツポロ、 上流の山がサツポロヌプリと名付けられるようになつたという説。

第三 乾いた広い広い陸地のことだという説

最初からサツポロ(乾いた廣い陸地の意)という名の土地があつて、 それからサツポロヌプリもサツポロベツもでたという説。

このいずれが正しいかは判明しないが、

1.アイヌ語の地名は、彼等の生活資源の随一であり、最も大切な道しるべである川に対して、 その形状による名がつけられ、それも最初は普通名詞であつたものが、 何時の間にか固有名詞に変つて来たものが多いこと。

2.札幌附近に何々サツポロと名付けられる川が非常に多いこと。

このことからみると、サツポロベツ、 つまり「乾いた大きな川」「乾く広い川」という意味から札幌の地名が生まれたものであろうと思われる。

このことは往年、札幌川(今の豊平川)が札幌戦場地帯を縱橫に乱流し、 所々に広いかや野を残していたことから考えてもうなづかれるわけで、 第二の説が最も真実に近いものであろうと推測されるのである。

[サツポロという名のついたさまざまな川]フシコサツポロ(古い札幌川) オローエンサツポロ(けわしい札幌川)エビシユオマサツポロ(濱の方へ流れる札幌川) パンケサツポロ(下の札幌川)イヨチサツポロ(余市の方から來る札幌川) シノマンサツポロ(?)ソウハラサツポロ(?)エキシヨマサツポロ(?)

□安政四年松浦武四郎が現在の札幌の地を本府建設の適地として主張した時には、 札幌といわずに樋平(豊平)とよんでいる。

明治二年八月蝦夷を改めて北海道と稱し國郡を置いた際、 サツポロに「札幌」の漢字漢字を用いたが、それまではシヤツポロ・サツポロ・サツホロと假名で書いたり、 札縨・扎縨・察幌・幸洞・幸幌などといろいろな漢字をあてはめていた。明治十四年明治天皇巡幸の際に、 千代田義融が「札」の字は目出たい字でないから「幸」にかえた方がよいと建言したが用いられなかった。

と書かれています。”サツホロの枝川に”とあるのは、 明らかにサツホロが川名であることを示しています。 しかし、そのあとの文章には”サツホロベツ”が川名であると断定する内容になっています。

サツポロの付いた川の名前の例の中には、ベツのついた川の名前は一つもありません。 この文章の中には、少し矛盾があるのではないかと思います。

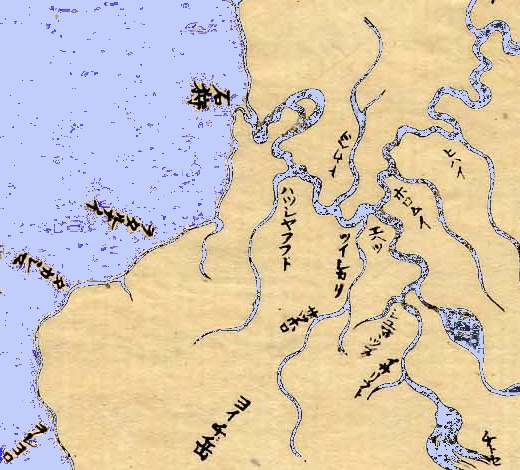

石狩日誌の石狩川図地名に、「トウヘツ」「ハツシヤフフト」「サツホロ」 の記載があります。トウヘツはトウベツ(当別)と同じです。サツホロには”ぺツ”は付いていません。

札幌鉄道局が昭和17年に出版した北海道驛名の起源の中の札幌駅・苗穂駅の表記です。

札幌驛(さつぽろ)

[所在地]札幌市

[開驛]明治十三年十一月二十八日

[起源]アイヌ語「サツ、ポロ」からでたもので(乾きたる廣き場所)を意味し、 昔河川(豊平川)の氾濫した跡が乾燥して、廣大な乾原となつたのに因るといふ。

苗穗驛(なへぼ)

[所在地]札幌市

[開驛]明治四十三年五月十六日

[起源]明治の初年、開拓使が有用樹の植林に著眼し、 此の地に苗の栽培を試み、之を苗圃と稱したが明治四十年、 村名を定むるに當つて「苗穗」としたものである 。

国有鉄道札幌地方営業事務所が昭和25年に出版した北海道驛名の起源は、 高倉新一郎・知里眞志保・更科源藏の監修によります。この中の札幌駅・苗穂駅の表記です。

札幌驛(さっぽろ)

所在地 札幌市

開 驛 明治十三年十一月二十八日

起 源 アイヌ語「サツ・ポロ・ペツ」(乾いた大きな川)から出たもので、 今の豊平川がそれであった。文化年間に洪水で今の豊平橋附近の川がきれて、 對雁川に出てしまったため、もとの流れの所を伏古札幌といつたが、まぎらわしいため、 明治初年「サッポロ・ペツ」を豊平川と改めた。豊平というのは今の豊平橋の附近に 「トエピラ」(くずれた崖)があつたから名づけたのである。

明治四年以前は札幌のポロという字は縨を使用していた。

苗穗驛(なえぼ)

所在地 札幌市

開 驛 明治四十三年五月十六日

起 源 明治初年、開拓使が苗圃を置いたという説は誤りで、 アイヌ語の「小さな澤」を意味する「ナイエ・ポ」から出たもので、 松前藩時代すでに「ナエポ」場所(鮭漁の番屋)があった。

監修の3名は、アイヌ文化史・アイヌ言語学・アイヌ文化研究の権威者でありましたが、 アイヌ語地名研究においては、山田秀三を先にあげるべきでしょう。

札幌(さっぽろ)

所在地 札幌市

開 駅 明治13年11月28日(幌内鉄道)

起 源 アイヌ語「サリ・ポロ・ペッ」(ヨシ原が広大な川)が「サチポロペッ」となり、 さらに「サッ」(乾いている)の意を加えて「サッポロ」になったもので、 今の豊平川それである。文化年間(1804〜1817)に洪水で今の豊平橋附近の川が切れて 対雁川(ついしかりがわ)に出てしまったため、明治初年「サッポロ・ペッ」を豊平川と改めた。 豊平というのは今の豊平橋の附近に「トイェピラ」(くずれたがけ)があつたから名づけたのである。

苗穂(なえぼ)

所在地 札幌市

開 駅 明治43年5月16日

起 源 アイヌ語の小さな川を意味する「ナイ・ポ」(子である川)から出たもので、 松前藩時代すでにナエポ場所(鮭漁の番屋)があり、 明治初年開拓使が苗を育てる畑があったという説は誤りである。

小冊子北海道駅名の起源は、広く一般の手に渡って薀蓄として受け入れられたのでしょう。 その影響は少なくは無かったと想像できます。多くの説の中、一つの説のみが先に独り歩きを始め、 それが総てであるかのように信じられしまったようです。

現代のインターネットの世界と同じで、一部が正しいからと言って、 総てが正しいわけではない。そのような思いです。

札幌市(さっぽろし)

札幌の語源について、「サッ・ポロ」乾いた広いところとする説と、 「サリ・ポロ・ペッ」湿地を流れる大事な川とする説との二つがおこなわれている。

「ベツ」が付いた根拠は何だろうか。元になる資料は示されていません。

飛騨屋久兵衛石狩山伐木図では、「サツホロ川」「ハツサブ川」 「トー別川」「マコマ内川」のような表記になっています。外にも「別」が付く支流名がありますが、 サツホロとハツサブには「川」が付くだけで、「別」は付いていません。 「石狩川口」とこちらにも「別」は付いていません。

アイヌ語地名 ファンブックの「札幌の語源」では、

アイヌ語地名 ファンブック

「札幌の語源」から

1999年秋から二年半にわたって、私が北海道新聞に連載した「北海道雑学の旅」の第一回は 「北海道の名称変遷のなぞ」、二回目が「『さとほろ』の由来」だった。 1982年刊「雑学北海道 地名の旅」にも、札幌の語源探しを巡って次のように書いた。

---札幌の語源はアイヌ語のサツ(乾いた)ポロ(大きい)と分解できるが、 「乾いて大きいモノ」は何かで、諸説紛々。専門家の説だけでもすぐ十通りも並んでしまう 〜洪水になってもすぐ乾く急流の川なら、現在の石狩平野を流れる大河ではない。 川が流れ動いた跡なら地形から扇状地であり、やはり主体は川。 アイヌ語地名の主体は常に川だから「サツ・ポロ・ペツ」と考えるのが常識だろう---と書いた。

( 177〜178ページ )

山田秀三は、アイヌ語地名の輪郭の「アイヌ語地名図説サブノート --北海道の河川名の基本形について」では、

アイヌ語地名の輪郭

「アイヌ語地名図説サブノート --北海道の河川名の基本形について」

二 アイヌ語地名の語形ウ 語尾の下略

第三に、nai、pet 等を下略した形が多い。 例えば、sat-poro(豊平川)はsat-poro-petですが、pet を下略している。 一般に大きな川には pet をつけません。 イシカラ(石狩川)、サル(沙流川)、 トカプチ(十勝川)、クスリ(釧路川)などで、 イシカリ・ペッとは普通言いません。

以上の三種類が河川を表わしますが、全道の地名の約半分が、河川名であったことが判ります。 それはアイヌ人の中でも川と言うものが絶対的な生活手段であったからであります。 今も河川は大事でありますが、アイヌにとって、魚を川から得ることは勿論、交通路でもあり、 川なしでは生活できなかった、アイヌ社会において、川を大事にした名残といえます。

( 51〜52ページ )

本当に下略なのだろうか。元からペツは付けなかったのではないだろうか。

札幌市史編集委員会(1953.2)札幌市史 政治行政篇札幌市役所

日本国有鉄道札幌鉄道局運輸課(1942.10)北海道驛名の起源

日本国有鉄道札幌地方営業事務所(1950.12)北海道驛名の起源

日本国有鉄道北海道総局(1973.3)北海道駅名の起源

NHK北海道本部編(1975.8)北海道地名誌北海道教育評論社

飛騨屋久兵衛石狩山伐木図

本多貢(2005)アイヌ語地名 ファンブック彩流社

山田秀三(1995)アイヌ語地名の輪郭草風館