津軽海峡の動物学的分布境界線としてのブラキストンラインを、学校で教わったのはいつ頃だったのだろう。

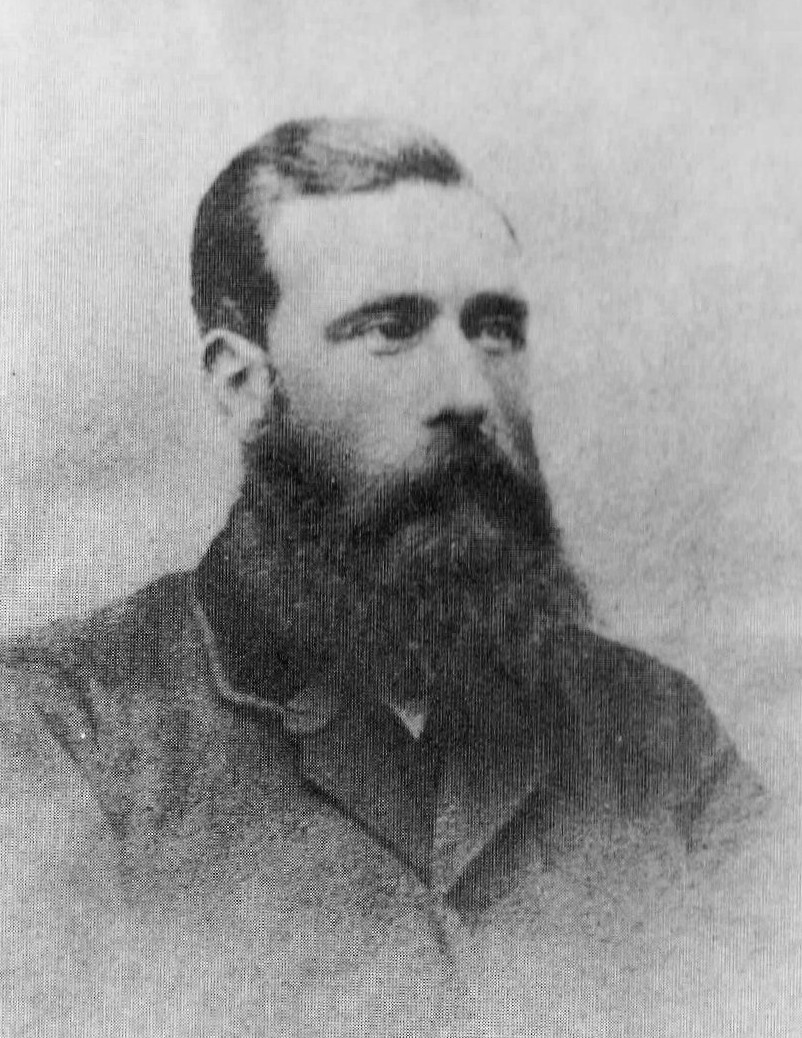

そのブラキストンは、幕末・明治の時代に函館を中心に活躍した人物です。

詳しくは、他の多くの Web Siteをご覧ください。

北海道開拓の先覚者たち(22)〜T.W.ブラキストン〜(財界さっぽろ 社長ブログ)

トーマス・ライト・ブラキストン(Thomas Wright Blakiston, 1832年12月27日 - 1891年10月15日)は、イングランド、ハンプシャーの南岸の都市、リミントンの準男爵の家に4人兄弟の次男として生まれました。 リミントンの近くには、マス釣りやフライフィッシングで有名なチョークストリームのテスト川(River Test)があります。 ブラキストンも子供の頃からリミントン川(Lymington River)などでフライフィッシングをしていたでしょう。

ブラキスンに関する書籍を紹介します。

ブラキストン著 近藤唯一訳 高倉新一郎校訂 蝦夷地の中の日本

ブラキストン著 西島照男訳 えぞ地の旅

ジョン・バクスター・ウイル著 杉野目康子訳 ウイル船長回想録

豊田有恒著 北方の夢 近代日本を先駆した風雲児ブラキストン伝

西木正明著 孫文の女 (ブラキストン殺人事件)

北海道ノンフィクション集団編(福田隆三) 異星、北天に煌めく

えぞ地の旅は明治2年に、開拓使の依頼を受け、稚内で難破したイギリス船の処理のため、

海路と陸路で、ほぼ北海道を一周した記録です。ブラキストンは、4回ほど、北海道を一周していたようです。

記録の中に、蚊針で釣りをした

と書いてありますから、パックロッドかどうかはわかりませんが、

フライを用いた釣りをしていたのです。

蝦夷地の中の日本の第5章火山と湖への遠乗り(二)では、

滝の下流の淀みでは、土地の住民たちが餌をつけて、たくさんのマスや”ユングイ”(どんな餌にでも飛びつく魚の一種) 〔鰔、方言アカハラ〕を釣り上げる。 また、川を泳ぎ回る海アメがたくさんその淀みのなかにも飛び込んでくるが、 この魚は、餌の蚊針〔羽毛などで蚊の形に作った釣針〕を食わないと思う。しかし、河口までも含む下流のほうでは、 季節がよければ擬似餌の蚊針を使って、いい成果が上げられるだろうし、小さな川マスや”ユングイ”なら何時でも、 同様な釣り方でとれるだろう。蚊針を使う釣師のための川として、この川の不便な点は、 両側の岸に樹木や藪がやたら多いことである。しかし、この川の基本的にいい点は、湖が貯水池の役割を果たしているために、 洪水になる心配がないことである。

蝦夷地の中の日本の第9章エトロフ〔択捉〕島訪問では、

”アマメス”にしろ”イワナ”にしろ、夏じゅう河川を出たり入ったりすると言われるが、産卵する魚は初夏に川をさかのぼる。 この二つの非常によく似た魚のうち”イワナ”のほうには、ふつうのより赤っぽい色をしたのがあって、 食卓に供するのにも適している。マス釣りをしているうち、”ユングイ”〔ウグイ〕という魚をいつも釣り上げるに違いない。 この魚はどんな餌にでも飛びつく骨の多いやっで、ほどんど食用にはならないが、 蚊針〔羽毛で蚊や昆虫類に見せかけた擬似針、毛針ともいう〕でかなりたくさん釣ることができる。 私はこれらのマスについて確かめるために、それぞれ標本を瓶に入れ、その後、 前に東京大学の教授をしていた C.O.ホワイト氏へ手渡した。氏は現在ヨーロッパに行っているが、 それらのマスを同種同族と確認することについて、私はまだ彼から便りをもらっていない。

蝦夷地の中の日本の第22章札幌とその周辺では、

天候と水の状態に恵まれ、川にたくさん魚がのぼって来る時期にぶつかると、札幌やその周辺では、 まる一日釣りをするなど馬鹿らしくなるほどよくとれることがある。それには腕前などほとんど必要ないのであって、 私自身蚊針釣りが上手だと自慢するつもりはないが、四時間半の間に十五匹、 その目方計六十ポンド以上も釣り上げたことがあるからである。しかし、 毎日こういう漁獲があげられるわけではないだろう。私が言っているように、万事はその人の運しだいであり、 また川の流れの速い区域と区域の間にあって、魚がよく集まる程よい大きさの淵となっている所がよい。

ブラキストンは、大英帝国 砲兵部隊の陸軍中尉として、クリミア半島の戦線で 最新鋭のアームストロング砲を指揮し、次に英国領カナダの探検隊に参加しロッキー山脈を踏破しました。 大尉に昇格後、支那の広東に派遣され、揚子江上流の探検隊を組織しました。

アヘン戦争も終わったばかりの時期、フライロッドのバンブーロッドが、 インド産の竹カルカッタケーンから支那の竹トンキーケーンに移行する時期でした。もしかしたら、 ブラキストンの揚子江探検とトンキーケーンのフライロッドとは何か関係があるのだろうか。

ブラキストンは、鳥類だけではなく、魚類とくにマス類の標本の採取も行っていました。

1881年(明治14年)択捉島への旅行で、ブラキストン自身は、魚類に詳しくなかったため、マス類を瓶詰にして、

モースの後任である東京大学のお雇い外国人であるホイットマンに手渡して調査を依頼しました。

しかし、返事は得られないままで終わってしまったようです。

お雇い外国人3-自然科学上野増三 (鹿島出版会 1968)

シマフクロウはアイヌ語で、コタンコルカムイやカムイチカップなどと呼ばれました。 アイヌ集落(コミュニティ)の守り神です。シマフクロウの英語名は Blakisoton’s Fish Owl です。そして学名は、Ketupa blakistoni, Bubo blakistoni です。ブラキストンは多くの鳥類の標本を採取し、英国の学会に報告しています。

上野益三(1968)お雇い外国人3 自然科学鹿島出版会

村元直人(1994)蝦夷地の外人ナチュラリストたち幻洋社

市川秀雄、加藤克ブラキストン鳥類標本目録北大 北方生物圏フィールド科学センター